Das ewige Sportverfahren – Dominque Taboga

Der Fall Dominique Taboga ging durch die Medien: Im Jahr 2013 gestand ein Fußballspieler die Ergebnisse von Fußballspielen manipuliert zu haben. Als er aussteigen wollte, wurde er von Mittätern bedroht. Er wurde von einem Strafgericht verurteilt und hat seine Strafe verbüßt.

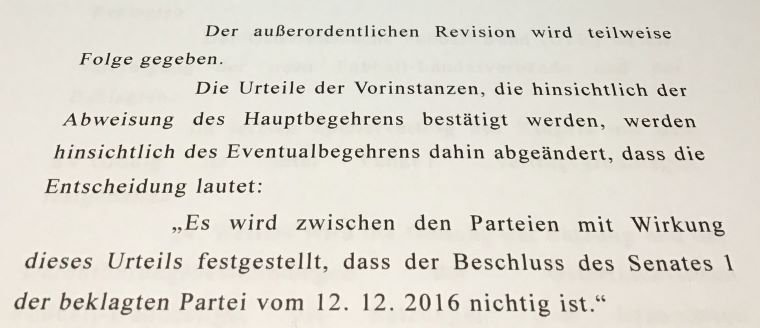

Bereits im Jahr 2016 hatte das Oberlandesgericht Wien eine lebenslange Strafe als Spieler und Funktionär durch die Bundesliga aufgehoben. Nur hat der Oberste Gerichtshof (OGH) den Beschluss, mit dem eine 10-jährige Sperre als Funktionär und 5-jährige Sperre als Spieler verhängt wurde, wiederum für nichtig erklärt (8 Ob 128/19k).

Warum wurde der Beschluss aufgehoben

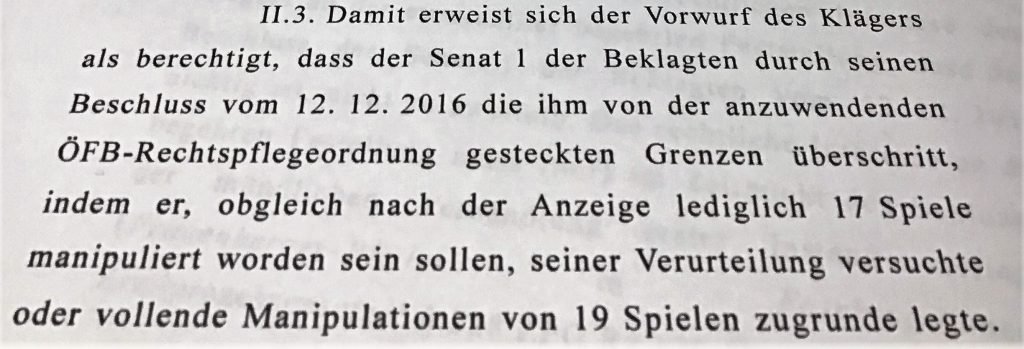

Der Spieler war von einem Strafgericht verurteilt worden, weil er an der Manipulation von 14 Spielen mitgewirkt hat. Ein Senat der Bundesliga hatte ihn vor dem Senat 1 angezeigt, weil an der Manipulation von 17 Spielen mitgewirkt haben soll. Der Senat 1 kam aufgrund derselben Beweise wie die Staatsanwaltschaft zum Schluss, er habe an der Manipulation von 5 Spielen mehr als im Strafverfahren festgestellt, also insgesamt 19 Spielen, mitgewirkt.

Dieses Mehr an Spielen war keineswegs ein Irrtum des Senates: Vor dem Senat 1 wurde der Einwand ausdrücklich erhoben. In der Entscheidung sprach er ganz bewusst von Sachverhalten “die im gerichtlichen Strafurteil keinen Niederschlag gefunden haben“. Sie hatten auch keinen Niederschlag im Urteil des Oberlandesgericht Wien gefunden, das die erste Entscheidung des Senates 1 bereits einmal aufgehoben hatte.

Juristisch stieß dem OGH aber die Doppelrolle des Senates 1 als Ankläger und Richter auf. Die Bundesliga argumentierte, der Senat 1 sei während des Verfahrens nicht an den Inhalt der Anzeige gebunden. Er könne auch aufgrund eigener Erkenntnisse verurteilen. Er sei Ankläger, Ermittler und Richter in einer Person – juristisch spricht man hier vom Inquisitionsprinzip. Das Höchstgericht zeigte dem Senat 1 die Grenzen auf, welche die Anzeige steckt. Der Senat 1 ist an die Anzeige, welche mit der Anklage vor dem Strafgericht zu vergleichen ist, gebunden. Sind dort 17 Spiele anklagt, kann er nur wegen 17 Spielen entscheiden.

s

Ein ewiges Verfahren

Im November 2013 begann das erste Verfahren gegen den Spieler bei der Bundesliga zu laufen. Im Oktober 2014 wurde er von einem Strafgericht verurteilt. Er war zu den Spielmanipulationen geständig gewesen. Auf diese Geständnisse wies er auch in den Verfahren der Bundesliga in weiterer Folge hin.

Dennoch ist zum heutige Tage – Stand Mai 2020 – das Verfahren wieder ganz am Anfang. Alle bisherigen Entscheidungen der Senate der Bundesliga wurden als rechtswidrig aufgehoben. Das Verfahren muss wieder von Neuem beginnen.

Warum dauert das Verfahren so lange

Der Grund für die lange Verfahrensdauer liegt darin, dass zuerst ein verbandsinterner Instanzenzug zu durchlaufen ist. Die Sperre muss zuerst beim Protestkomittee der Bundesliga angefochten werden. Erst dann konnte der Spieler die staatlichen Gerichte anrufen. Die staatlichen Gericht sind wieder mit Rechtmittelinstanzen ausgestattet, sodass bis zu fünf Instanzen notwendig sind, um endgültig festzustellen, ob eine Entscheidung dem Gesetz entspricht.

Die Gericht können aber nur darüber befinden, ob die Entscheidung der Bundesliga rechtskonform ist oder nicht. Sie können die Entscheidung nur aufheben, nicht aber die Strafe selber ändern oder verringern. Sie können also das Verfahren nur zurück an den Start schicken.

Die Verfahrensregeln der Bundesliga wurden bisher noch selten von den ordentichen Gerichten geprüft. Der Grund liegt darin, dass in der Regel nur kurze Strafen (etwa ein Spiel wegen Torraub) gegen Spieler verhängt werden. Die Strafe ist schon längst verbüßt, wenn das Gericht drei Jahre später über Verfahrensfrage entscheidet.

Besteht Änderungsbedarf

Der Spieler wandte sich im November 2013 an seinen Verein um seine Verfehlungen aufzudecken. Er wurde lebenslang gesperrt und diese Sperre wurde vom Protestsenat der Bundesliga bestätigt. Sowohl das Landesgericht als auch als das Oberlandesgericht erklärten die Beschlüsse für rechtswidrig – das dauerte 3 Jahre.

In Folge wurde er wieder gesperrt. Die Bundesliga vertrat die Meinung, dass auch diese Sperre vom Protestenat geprüft hätte werden sollen – eine Meinung, der sich der OGH nicht anschloss. Dennoch waren dann ein Landesgericht, zwei Mal ein Oberlandesgericht und zwei Mal der OGH mit dem Fall beschäftigt.

Insgesamt ergingen drei Beschlüsse der Bundesliga und mittlerweile sieben Urteile (bzw Beschlüsse) von Gerichten.

Diese lange Verfahrensdauer ist natürlich nicht wünschenswert. Noch dazu in Fällen, in denen der Spieler geständig ist und ein detailiertes Urteil eines Strafgerichtes vorliegt. Und natürlich war des der Spieler, der Rechtsmittel ergriffen hat. Aber ein faires Verfahren, ein korrekte Feststellung seiner Verfehlungen und eine tatangemessene Strafe muss jedem zu Bestrafenden zugestanden werden.

Wie geht es weiter

Der Senat 1 könnte einen dritten Versuch starten, ein mangelfreies Verfahren zu Stande zu bringen.

Allerdings ist die verhängte Sperre als Spieler von 5 Jahren bereits abgelaufen und die Funktionärssperre würde nur noch 3 Jahre laufen. Ein weiterer Rechtsgang vor den Gerichten würde dazu führen, dass wohl auch die ursprünglich verhängte Funktionärssperre dann abgelaufen ist.

Gründe für Anfechtungen gibt es noch genug. Die Gerichte haben in den Unterinstanzen solche zum Teil auch festgestellt (wobei der OGH diese nicht mehr behandelte, weil er die Entscheidung des Senates 1 ohnehin bereits aufheben konnte).

Es ist zu hoffen: Der Fall Dominique Taboga ist abgeschlossen.